Pubblichiamo un estratto dal volume “Il Codice Federer”, edito da Pendragon nel 2022, dedicato al grande fuoriclasse spagnolo

Combattere contro Nadal sulla terra battuta, e Federer lo sa benissimo, è inoltrarsi in un deserto, in una Tebaide o in una Islanda del tennis. Tutto diventa difficile, faticoso, inospitale. Nadal ti essicca mentalmente, ancora prima che fisicamente, perché anche oggi che ha 31 anni e non lo si può più chiamare Nino, può sbagliare qualcosa ma non molla mai un punto, non regala un centimetro – lui unico geiser, unico flutto inesausto in una immobile, agglomerante lava rossa. Federer, sperduto in un paesaggio familiare ma improvvisamente ostile, per anni è stato un eroe infilato nella leggenda sbagliata, o un turista vanitoso che non si umiliava a chiedere informazioni, a interrogare una mappa. Tentava di spaccare la crosta dura dell’avversario, irritandosi di più ad ogni rovescio sventrato, ad ogni dritto che gli tornava indietro come respinto dalla gomma.

Sotto la superficie del campione riemergeva la polpa del bambino bizzoso che è stato: quello che non tollerava sconfitte e faceva dannare mamma e papà.

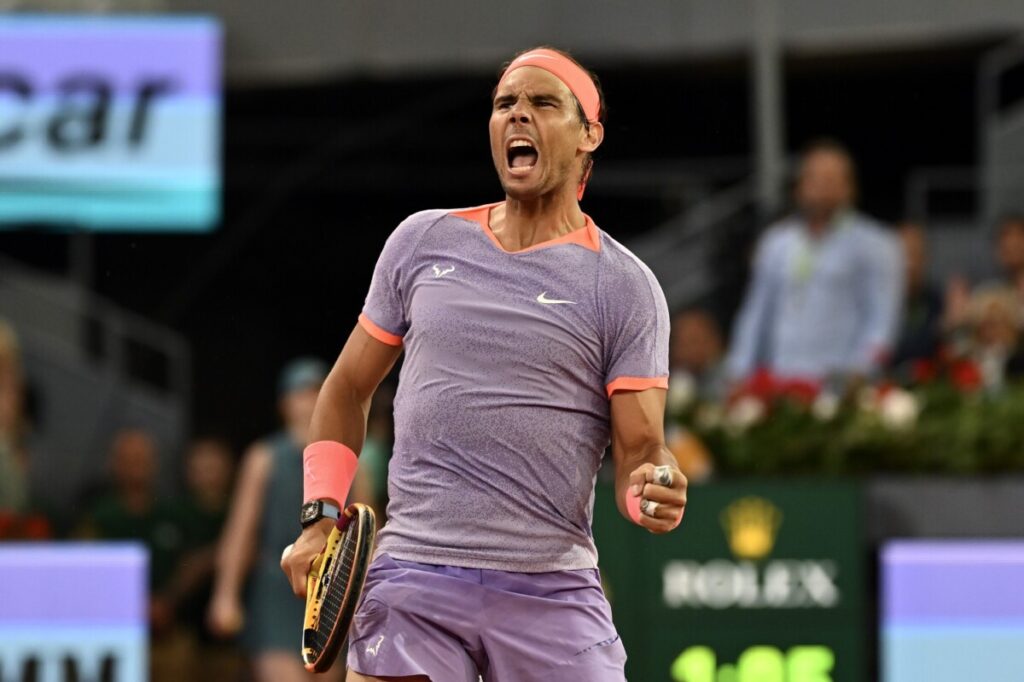

Perché se Roger è un meccanismo svizzero, Nadal per anni ha saputo come svitare la cassa e pestare sul bilanciere. Sostanza agonistica pura. Lo hanno sempre paragonato a Borg e sicuramente l’effetto sugli avversari è lo stesso: il soffocamento, progressivo e inevitabile. Ma l’Orso in campo metteva una maschera fredda, la Belva gioca a mascelle scoperte.

Ricordo personale, se permettete: il sabato sera prima della finale del 2007 all’O’Sullivan, un pub inglese di Monmartre, con papà Sebastian e altri amici a tifare Real Madrid davanti al video. Finita la visione, Rafa è entra nella hall dell’Hotel Melias a braccia alzate, stile Paolino Pulici, i capelli da Medusa ancora sudati, urlando “Increible!”. Discute della rimonta delle merengues, del gol di mano di Messi nella partita del Barcellona. Poi sale in camera, dorme, si sveglia. E sbrana. Se l’esuberanza è bellezza, come sosteneva un vecchio inglese visionario, allora Rafa è uno splendore.

Ma se Rafa in campo spaventa, incute timore, fuori è un gentleman che se ti incontra – facciamo una sera dopocena sugli Champs Elysée, o ad Abu Dhabi prima della premiazione dei Laureus Awards?… – è il primo che attraversa la strada o la stanza, allunga la mano, sorride: «ciao, come stai?». A meraviglia, campione.

Vedere Rafa e Roger dividersi in parti quasi esatte il tennis degli ultimi 12, 13 anni è stato insieme un privilegio e uno spasso. Un continuo stupore. McEnroe e Borg si sono incontrati 14 volte, vincendone 7 a testa nell’arco di 4 anni. McEnroe e Lendl sono arrivati a 36 (21-15 per Ivan), Becker ed Edberg a 35 (25-10 per Boris), Sampras e Agassi a 34 (20-14 per Andre). Federer e Nadal hanno chiuso a 40 (24-16 per Rafa), un numero da febbre alta, anche se lontano dalle cifre accumulate da Laver, Rosewall o Gonzalez nelle loro scorribande da professionisti. Ma la cosa che importa di più è che a quindici anni dalla prima volta si sono affrontati per l’ultima volta da numero uno e tre de mondo, nonostante i 5 anni di età che li separano. Ed erano numero uno e due nel 2017, quando ci hanno regalato una partita memorabile, la finale degli Australian Open. Non la loro migliore – perché la finale di Roma nel 2006, o quella di Wimbledon nel 2009 stanno lì, incastonate come il Koo-I-Noor, il diamante Montagna di Luce, nella corona della Regina Madre che potete ammirare visitando la Torre di Londra – ma comunque cinque set di grandi emozioni e di tennis a tratti (ri)splendente. Il pensiero che è germogliato nella mente di chiunque abbia assistito quella finale, e abbia poi visto giocare Nadal a Parigi o Federer a Wimbledon, è stato: sembrano tornati quelli di dieci anni fa (non è proprio vero, ma se non lo avete pensato almeno un secondo siete degli aridi).

Rafa da tempo ormai non indossa la canotta fluo e i pinocchietti che sfoggiava la prima volta che alzò la coppa dei moschettieri. Il suo inglese è disinvolto e sotto la bandana la zazzera bruna degli inizi si è decisamente diradata. C’è però un altro aspetto, oltre al look, che è cambiato: il suo tennis. Il Rafa di 12 anni fa era un cucciolo di Cannibale che picchiava come un selvaggio e raccoglieva colpi in tutti gli angoli del campo, ma che, confidando su doti atletiche straordinarie, bivaccava soprattutto nei pressi delle tribune.

Il Nadal 2.0 non ha più le gambe dei vent’anni, ma l’esperienza gli ha insegnato ad essere più aggressivo. Tiene i piedi più vicino possibile alla riga di fondo, scende a rete più spesso, sfruttando un tocco e un senso della posizione che peraltro ha sempre avuto. Il rovescio bimane, il colpo a cui si è aggrappato nei due anni in cui il gancione di diritto pareva averlo abbandonato, non è più solo uno scudo difensivo, ma anche uno strumento utilissimo a chiudere lo scambio. Con il servizio mantiene le solite ottime percentuali, ma lo ha reso costantemente più potente, come in passato era accaduto solo per periodi limitati (vedi il suo primo Us Open). Ispirandosi al suo grande rivale, Roger Federer, come gli ha suggerito il vecchio amico e nuovo coach Carlos Moya, Rafa insomma ha capito che per restare giovani era necessario rinnovare, svecchiare il repertorio. Accorciare i tempi, azzardare qualcosa in più per non rischiare di trovarsi superato da una concorrenza ovviamente più giovane, mediamente più potente e atletica. Il resto lo ha fatto la salute: senza più i cerotti al polso e gli spilli nelle rotule Rafa ha ritrovato serenità, l’autostima e il numero 1 del mondo fra 2019 e 2020. L’evoluzione della specie in un campione solo, ma di razza.