Cosa spinge stimati professionisti a imbarcarsi verso circoli sgarrupati, spesso a orari impossibili, sfidando le ire della moglie? La ricerca della partita perfetta. Che non arriva maiMA CHE DIAVOLO CI FACCIO QUI?

È una domanda che mi sono fatto molte volte e, oggi, è una di quelle.

È un anonimo pomeriggio di metà ottobre. Dopo una ricerca affannata, causa impostazione bizzarra del navigatore, ho appena parcheggiato fuori da un piccolo circolo, nell’hinterland di Milano. Intravedo un campo in mateco sbrecciato e una tensostruttura verdolina, appoggiati sopra un garage. Sono le quattro del pomeriggio e il cancello è ancora chiuso. Il mio prossimo avversario, in un secondo turno di un torneo di terza categoria, se ne sta appoggiato a una panchina e si stiracchia. È un ragazzino provvisto di cappellino con visiera tirata indietro, tre Babolat Pure Drive regolamentari, probabilmente regalate dallo sponsor, e di una madre ansiosa. Ha un anno più di mio figlio, che ha dodici anni. Io sono vestito da ufficio, porto a tracolla una borsina gialla e ho una sola racchetta. Ultimamente mi presento ai tornei con una sola racchetta, portata a mano. Più che un vezzo snobistico, è una sorta di trucco psicologico, visto che nessuno dagli anni Settanta si presenta con una sola racchetta a un torneo. Spero sempre che questo porti l’avversario a sottovalutarmi (al momento non ha mai funzionato). Per chi se lo chiedesse, comunque è una Head Speed Pro appena incordata e ovviamente ne ho altre tre, nascoste nel baule della macchina.

Finalmente arriva il custode del circolo, un signore zoppicante e gentilissimo, che scende da una vecchia panda gialla e apre i cancelli con una chiave cigolante. Il ragazzino corre dentro, si impunta per giocare sul campo coperto e, dopo due palleggi, si lamenta delle palle. Io abbozzo. Indoor e palle nuove possono essere solo a mio vantaggio, dato che peso il doppio del ragazzino – che scopro essere tre categorie sopra la mia, di interesse nazionale e non lontano dall’accedere in seconda. Il match dura un'oretta e mezza e, nonostante qualche trucco e più di una rincorsa affannata, il bambino la porta a casa abbastanza facilmente, anche se tiene un atteggiamento che perfino Fausto Gardini avrebbe giudicato riprovevole. Mi faccio una doccia veloce, allagando uno spazio ricavato da uno sgabuzzino: non c’è il bar, ma il custode mi regala una bottiglietta d’acqua: «È inclusa nell’iscrizione» dice.

Risalgo in auto e, cercando di districarmi dal traffico delle tangenziali milanesi, rifletto ancora una volta su come il tennis agonistico, a tutti i livelli, sia uno sport solitario. Così tanto che molti dei miei compagni di circolo, ormai, giocano solo le competizioni a squadre («Così ti fermi all’autogrill, fai due ghigne e prendi in giro Geppo», dice il mio amico Gardella). «Il tennis è un gioco introspettivo», mi aveva avvertito anni fa un giocatore italiano di seconda fascia, mentre aspettavamo spiovesse, durante un nuvoloso pomeriggio del defunto torneo di Lugano. Da questo punto di vista, non c’è molta differenza tra il giocare un torneo di terza il martedì alle cinque del pomeriggio a Inzago e il secondo turno in un campo secondario del challenger di Incheon, in Sud Corea.

È un gioco solitario soprattutto dopo il match; nel mentre, hai la compagnia dell’avversario e, ogni tanto, di due, tre spettatori, mentre quando risali in auto e sei a quaranta minuti da casa puoi solo pensare. È anche un gioco di demoni interiori, di promesse vane, un gioco di sconfitte. Quanti si sono iscritti a un torneo con la malcelata speranza di vincerlo? Al quarta di Cantello come allo US Open? Un manipolo di fortunati. O di poveri pazzi. A me è successo molto raramente. A dirla tutta, le poche volte in cui, vedendo il field di partecipanti, ho intravisto una remota possibilità di trionfo, ho pensato che il torneo fosse messo così male che forse non valeva la pena di giocarlo! Dopotutto, come diceva Groucho Marx: «Non farei mai parte di un club che avesse la bontà di accettare uno come me».

Ho una media di poco superiore al cinquanta per cento di vittorie nel corso degli ultimi cinque anni, come mi segnala puntualmente il sito TennisTalker di Federico Ballarini, un ragazzo così arguto che dal segnarsi le statistiche per sé, ha ben pensato di collezionarle per ogni giocatore, con buona pace della Fit. Gioco una media di dieci tornei l’anno, che sono pochi se confrontati con quelli disputati da quel manipolo di pazzi agonisti di quarta e terza categoria come il mio amico Poldo: uno che ho visto la settimana scorsa prendere 6-1 6-1, uscire dal circolo e salire su un vecchio motorino, dicendo che doveva correre a un torneo rodeo cinquanta chilometri più in là.

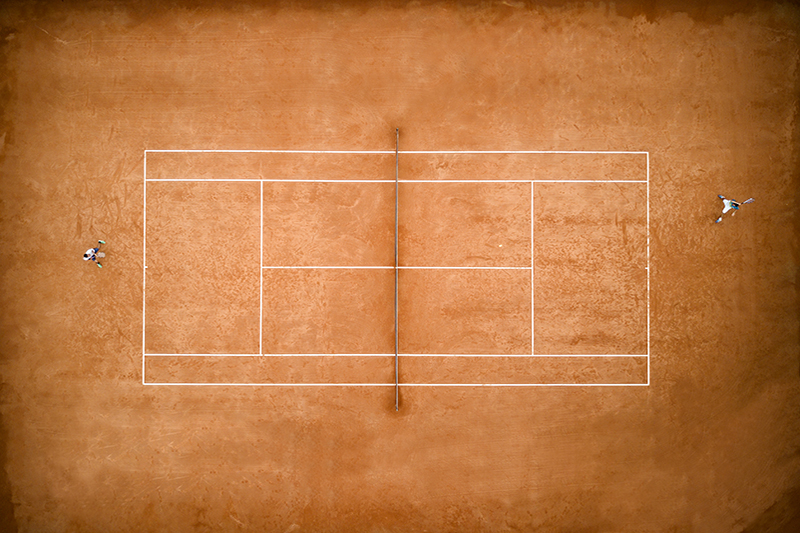

Sono fermamente convinto che la psicologia del tennista agonista sia molto simile a quella dei giocatori d’azzardo, per cui vincere conta meno di provare quel sottile brivido dato dal vedere la pallina cadere sul "rosso" sbagliato. Mi piacerebbe sapere cosa spinge questa gente a sacrificare tempo e denaro non tanto per correre dietro a una semplice pallina gialla (per quello basterebbe giocare al circolo con gli amici, un luogo infinitamente più comodo e accogliente di un mateco sbrecciato di provincia) ma per provare l'ebbrezza della vittoria, seppur costretti a imbarcarsi a orari improbabili, sfidando ire di moglie e capoufficio, per finire in circoli spesso scrausi e periferici, finendo a tarda serata. È una sorta di roulette russa, un onanismo tennistico senza fine.

Come il surfista alla ricerca dell’onda perfetta, l’agonista pensa sempre che la prossima partita sarà la migliore, con la palla da colpire che apparirà grossa come un melone, i back radenti sulle righe, le prime di servizio tutte in campo e ancora, mentre è nel mezzo della ennesima partita imperfetta, sta già pensando al prossimo rodeo, al prossimo torneo di quarta, alla prossima classifica da raggiungere. È quello che ti porta a svegliarti nel mezzo della notte, per sbirciare il sito del comitato regionale e controllare se è stato aggiunto qualche nuovo torneo, calcolare i chilometri di distanza da casa, valutare l’elenco degli iscritti. Maledetta immediatezza dell’online, non c’è salvezza alla subitanea impulsività del giocatore e già il prossimo week-end è andato, le giustificazioni finite, il gioco a incastro già iniziato.

Ci penso sopra mentre guido e mi scontro con il buio, con la radio che gracchia una vecchia canzone di Tom Petty & the Heartbreakers: «Hey baby, there is no easy way out…»

Domani ho un cliente rognoso in ufficio. Ormai è quasi novembre e mi mancano ancora settanta punti per passare 3.4.

LA SOLITUDINE DEI “QUARTA”