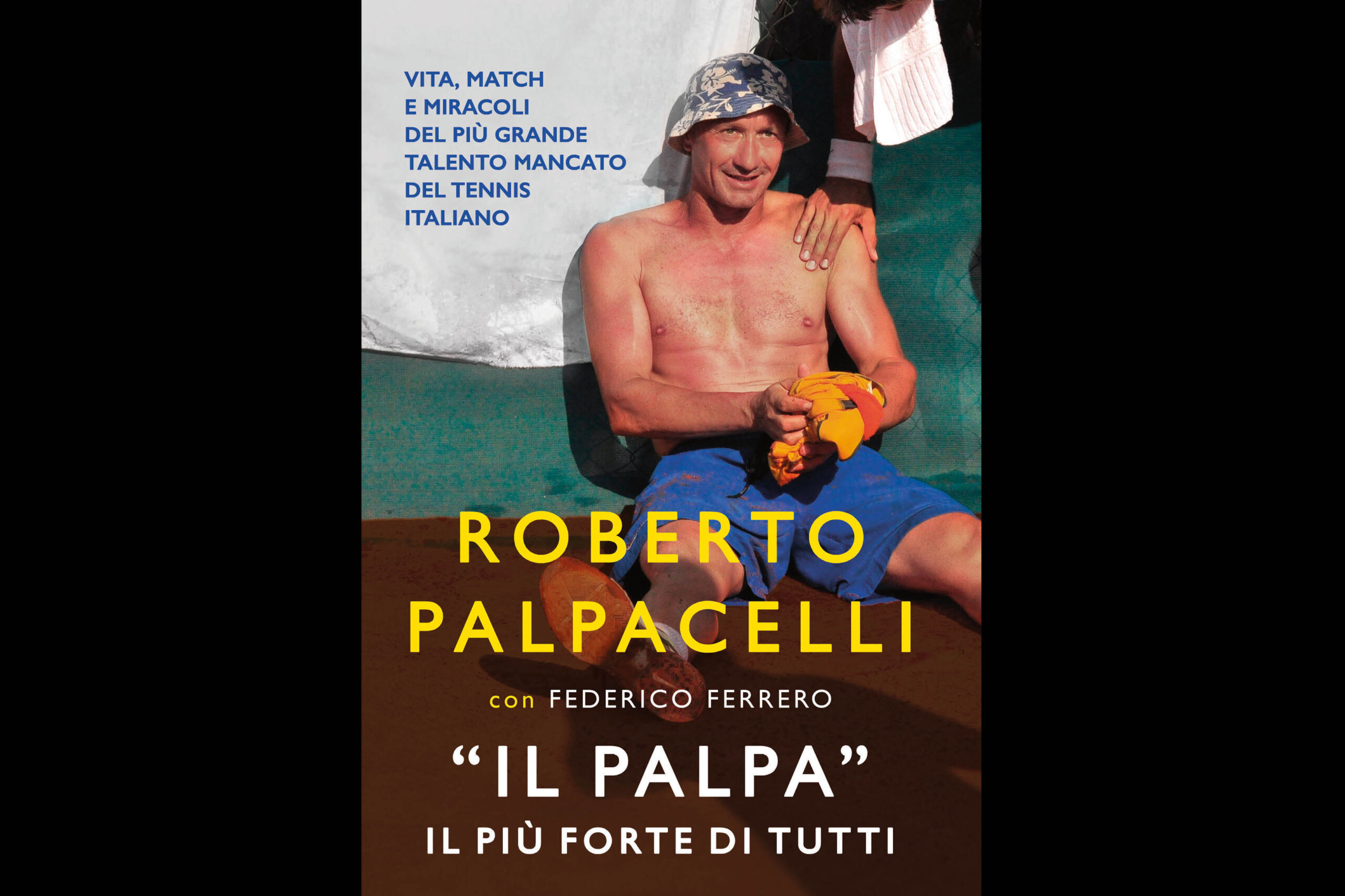

di Roberto Palpacelli con Federico Ferrero, 224 pagine, Rizzoli

Non uso Internet. Non ho un computer. Non so cosa sia una app e, sinceramente, neanche mi interessa. Una volta mi regalarono un cellulare con lo schermo grosso e senza tasti: io lo guardai un istante, poi lo lasciai nella sua scatola. Il mio telefono fa due cose, chiama e risponde. Eppure, lo so persino io che, su alcuni siti, raccontano storie inverosimili su di me: per esempio, che ho battuto in due o tre occasioni Boris Becker. Ogni volta che vengo a sapere di una leggenda metropolitana mi monta la rabbia, perché non capisco chi abbia messo in giro certe voci; a me, le uniche palle che piacciono sono quelle gialle di feltro, per giocare a tennis.

Però direi una bugia se fingessi di non sapere che intorno a me ho sempre percepito qualcosa di particolare, un’attenzione a volte morbosa, un misto di ammirazione e repulsione. Sulla mia strada ho trovato persone che mi hanno portato in trionfo, per poi scaricarmi senza pensarci due volte quando finivo in disgrazia. I direttori dei tornei facevano a gara per avermi, perché c’erano persone che telefonavano soltanto per sapere se fossi iscritto al tabellone, oppure a che ora avrei giocato. Non era una cosa comune, per un giocatore di serie B. C’era gente che parlava di me come del “mitico Palpa”. E sono stato considerato per molti anni una delle più talentuose promesse italiane. Ma di quei traguardi che tutti sostenevano avrei raggiunto senza problemi, non ne ho visto neanche uno. Invece sono stato bravissimo a bruciare me stesso. In tutti i sensi.

Questi sono due biglietti aerei. Bologna-Bombay e ritorno. Con scalo a Londra. Ora vai a casa e festeggia con i tuoi, perché il 26 mattina hai il volo di andata. Ti abbiamo già iscritto a tre tornei nelle prime tre settimane dell’anno. Se giocherai bene, e noi crediamo di sì, ti qualificherai per il master finale, la quarta settimana. A fine gennaio sarai di ritorno, e avrai la tua bella classifica Atp.»

Marco era seduto dietro la sua scrivania e stringeva in mano i due biglietti. Aspettava una mia risposta.

Evidentemente, non mostrai l’entusiasmo che si attendeva. «Ah. E chi mi accompagna, a Bombay?»

«Nessuno. Ci andrai da solo, a fare esperienza.» Poi, aprì un cassetto, e ne estrasse un rotolo di banconote. «Ecco quattromila dollari, per le spese.»

Abbassai lo sguardo, poi allungai il braccio per prendere biglietti e banconote. «Vabbè, se avete deciso così, lo faccio.»

Prima di mandarmi a casa per le feste natalizie, mi consegnò un pacco di completini orrendi di uno sponsor locale, una ditta che confezionava abbigliamento da pallavolo, magliette bianche con una riga verde, di cotone spesso: dentro ci si sudava come cammelli. Sulle racchette, per fortuna, decidevo io: usavo la Donnay di Agassi, quella rossa e blu, incordata con un sintetico multifilamento.

A San Benedetto, passai due giorni a devastarmi: la paura di volare, l’idea di finire in un posto sperduto in capo al mondo, l’ansia di stare solo per così tante settimane mi consumavano dall’angoscia. Lontano dalle mie cose, sentivo di non potercela fare. Ciònonostante, decisi di partire. Ma con una piccola “spinta” che mi convincesse a imbarcarmi su quel volo. La sera prima della partenza presi il treno per Bologna e, arrivato alla stazione, intercettai due tizi di quelli che trovavo a colpo sicuro. Mi feci dare qualche grammo di eroina e lo feci andare subito. Alle dieci del mattino seguente feci l’ultimo tiro, che sarà stato lungo quaranta centimetri, poi andai in aeroporto.

Della prima tratta non ricordo nulla. Allo scalo a Londra, mi persi. Vagavo con The Dark Side of the Moon, uno dei miei album preferiti, sparato al massimo volume nelle cuffie. Li amavo, i Pink Floyd. Soprattutto quando ero fatto, come in quel momento. A un certo punto intuii che mi stavano chiamando dall’altoparlante, ma riuscivo a capire solo “Mister Palpacelli” e “gate”. Per trovare il mio aereo ci misi una vita, ma alla fine mi imbarcai. Destinazione India.

Sceso dall’aereo a Bombay, l’impulso fu di risalire le scalette dell’aereo e chiedere all’equipaggio di riaccompagnarmi indietro. La prima immagine messa a fuoco fu una distesa a perdita d’occhio di capanne di stracci. Davanti a me, donne con vestiti sgargianti, con i figli avvolti negli scialle e circondati da nugoli di mosche, che camminavano nella mia direzione. Alla prima ragazza madre che si avvicinò, diedi tutte le banconote italiane che mi erano rimaste in tasca. Credo fossero cinquantamila lire, per lei era una cifra enorme. Mi allontanai velocemente e, farfugliando in inglese, chiesi a un tassista di portarmi all’albergo che mi avevano prenotato. Quando arrivai, mi trovai davanti a un casermone senza finestre, senza vetri. Davanti al portone, un incantatore di serpenti con due cobra che spuntavano da una cesta.

La prima notte mi svegliai per un rumore strano. Notai che il sacchetto delle scarpe, che spuntavano dal borsone del tennis, si muoveva. Eppure ero sobrio e l’effetto dell’eroina ormai mi aveva abbandonato. Mi alzai, afferrai la racchetta e la utilizzai per scostarlo: trovai un ragno così grosso che non mi sarebbe stato in mano. Per ucciderlo dovetti tirargli un paio di dritti belli pesanti, a occhi chiusi. La mattina dopo, caricai i bagagli e andai a dormire allo Sheraton, un albergo di lusso che costava cento dollari a notte, ma si trovava vicino ai campi del torneo e, soprattutto, teneva fuori dalle stanze la fauna locale.

Teoricamente avrei dovuto aspettare tutta la settimana, fino al lunedì successivo in cui sarebbe iniziata la seconda tappa del torneo satellite in un’altra città, Cochin, e l’avrei dovuta passare allenandomi. Ma al circolo non misi più piede. In compenso, avevo fatto amicizia con un tassista dell’albergo che, a parte i baffoni e la pelle scura, era identico a un mio amico di San Benedetto, Jack Pannella, e per quel motivo mi ispirava simpatia. Mi ricordava casa. Quello stesso giorno lo presi da parte e gli dissi due tra le pochissime parole che avevo imparato in inglese, consultando un vocabolarietto Garzanti che mi ero portato dietro: brown sugar. Eroina. Lui mi guardò spaesato, poi capì che cosa volevo. Mi caricò sulla vettura e mi portò a comprare il loro “zucchero marrone”. Lo spacciatore mi diede un sacchetto da dodici grammi, lo pagai sui cento dollari: il prezzo di un grammo in Italia, dove tra l’altro l’eroina veniva tagliata con mille schifezze. Tornato in albergo, mi accorsi che non mi potevo fare. Di usare siringhe non se ne parlava proprio perché c’era il rischio di buscarsi qualche malattia: l’unica soluzione era tirarla, rinunciando a buona parte della botta che ti dà l’eroina in vena. Ma era talmente pura che rimasi ugualmente sballato tutto il giorno. Ero in paradiso: io e il mio brown sugar.

Da quel giorno, passai tutte le mattine allo stesso modo: scendevo e andavo a fare la spesa col mio amico, il Jack Pannella indiano. Ero sempre talmente fatto che non riuscivo nemmeno a fare due passi a piedi, quindi andavo a zonzo col taxi a visitare i mercati, le baraccopoli, i quartieri ricchi. Un po’ guardavo, un po’ tenevo gli occhi chiusi, smarrito in uno dei miei viaggi. A volte, come regalo, l’autista mi lasciava sul sedile una pallina rossa di oppio, che la gente del posto masticava per stordirsi. La controindicazione era la nausea: i nostri giri in macchina erano interrotti ogni mezz’ora da me, che dovevo scendere per vomitare. Una volta esagerai e rimasi per tre giorni steso a letto: non mi sentivo più gli arti. Quando toccavo le gambe, mi sembravano appartenere a un’altra persona. Pensavo che sarei rimasto lì all’infinito.

Il 31 dicembre festeggiai il Capodanno, nella hall dell’albergo. Al lato della sala, c’era una ragazza inglese che se ne stava seduta lì, immobile. Ricordo che era tardo pomeriggio, nell’aria c’era della musica, ma l’atmosfera era più che altro quella di una camera di meditazione. Non so quale acido avesse preso, fatto sta che quella ragazza restò per ore nella stessa posizione, con le gambe incrociate, per terra, fissando una candela che ardeva. Io mi misi vicino a lei, senza dire una parola. A mezzanotte, quando ci muovemmo verso il tavolo per fare un brindisi, mi accorsi che avevamo fissato la fiamma della candela per sei ore consecutive. Era l’effetto dell’eroina.

Sul volo del ritorno per Bombay, all’atterraggio, l’aereo iniziò a vibrare improvvisamente e l’ala destra toccò la pista. Sentii un colpo tremendo, vidi una scia di scintille fuori dal finestrino, gli altri passeggeri urlavano: pensavo fosse arrivato il mio momento. Ed ero terrorizzato: io, che facevo di tutto per ammazzarmi dal mattino alla sera, in quel momento decisi che ero troppo giovane per morire e che non mi andava di fare quella fine. Chiusi gli occhi, con il cuore che batteva a mille. Per fortuna, ne uscimmo tutti sani e salvi: il pilota corresse la traiettoria in tempo e ci fece atterrare. In seguito mi spiegarono che era stata tutta colpa del wind shear, una corrente discensionale improvvisa che a volte fa schiantare gli aerei.

Tornato in hotel, ancora scosso da quell’esperienza, vidi in lontananza alcuni tennisti italiani che si allenavano a Bergamo ed erano lì per raggiungere il torneo di Cochin. Conoscevo piuttosto bene uno di loro, Eugenio Rossi, un ragazzone col quale mi ero allenato sporadicamente e che era diventato famoso per qualche mese perché aveva frequentato Gabriela Sabatini, la tennista argentina che nel 1990 aveva vinto gli US Open e che in Italia era stata praticamente adottata, avendo vinto il torneo di Roma per quattro volte. Non volevo dargli spiegazioni sul fatto che avessi abbandonato il torneo. Così mi nascosi e aspettai che se ne andassero.

In Italia aspettavano mie notizie ma a quei tempi era semplice inventarsi delle scuse: i risultati dei tornei minori erano difficili da trovare, le telefonate costavano, ed ero rimasto d’accordo che mi sarei fatto sentire io. Una sera trovai un avviso scritto a mano sotto la porta della camera d’albergo, qualcuno mi aveva cercato. Lo stracciai e non richiamai nessuno, né quelli di Bologna né casa dei miei a San Benedetto. Del resto, cosa avrei potuto raccontare? Che avevo perso l’unica partita contro un disperato che mi affrontava su un campo di cacca rullata e che avevo passato tutto il resto del tempo a bucarmi?

Mi stavo abituando ai ritmi di vita indiani. Gli odori di Bombay, che i primi giorni mi pungevano il naso come chiodi, avevano iniziato a piacermi. C’era un’aria mistica che ti catturava, credevo che sarei rimasto lì tutta la vita. Non pensavo più a niente, finché sul comodino c’era il mio sacchetto di zucchero scuro. Pochi giorni dopo, però, dei miei quattromila dollari me ne erano rimasti giusto un centinaio. Così non mi rimaneva altro da fare che cambiare la data del volo di ritorno, anticipandola di due settimane.

Il giorno della partenza, poco prima di andare all’aeroporto di Bombay e mettere così fine a quel viaggio assurdo, mi raggiunse un ragazzo. Lo riconobbi subito: si trattava di uno degli spacciatori da cui mi ero rifornito. Mi fece capireche era stato avvisato dal tassista e mi propose di imbottire le mie scarpe di eroina. Indicava le mie suole e sorrideva. Quattro etti di roba a soli duecento dollari. Un affare. Ma non ero del tutto imbecille: sapevo che in India ti prendi l’ergastolo, se la dogana ti pinza con la droga. Quindi rinunciai, a malincuore.

Nel parcheggio incontrai mio padre, che mi superò a piedi senza dire una parola. Mi girai, lo chiamai.

«Ehi, dove vai?»

Lui si bloccò e mi guardò stranito. «E tu chi sei?» fece dopo un po’.

«Come chi sono? Sono Robbè, papà.»

A quel punto si ricosse, e i suoi occhi presero ad andare velocemente su e giù. Sembrava volersi assicurare che quella specie di predicatore rinsecchito che aveva davanti fosse davvero suo figlio. «Ma che ti è successo? Ma che hai fatto?»

«Dopo ti spiego, papà. Ora andiamo a casa.»

Una volta in città, però, lo salutai con una scusa e mi fiondai in centro. Cambiai i soldi al Banco di Roma, nella filiale in cui c’era un posto pronto per me dal momento in cui mio padre era andato in pensione ma che non avevo mai preso nemmeno in considerazione, e corsi dai rotonderos per comprarmi un grammo di roba italiana, quella tagliata. Poi volai in farmacia, presi una siringa sterile e me la sparai in vena, sperando facesse subito effetto. Macché: dopo quindici giorni di zucchero indiano, quella sembrava acqua fresca.

In due settimane avevo guadagnato zero punti Atp, speso quattromila dollari e perso quattordici chili: da settantasette ero sceso a sessantatré. La mia versione tossica di 7 chili in 7 giorni con Verdone e Pozzetto. Ma se dopo l’India il mio peso era sceso, la mia razione quotidiana di eroina era salita: quattro grammi.