Il campione serbo spesso è contestato per le sue idee e le sue posizioni politiche e sociali, ma va considerato fra i grandissimi del gioco, e non solo perché è quello che ha vinto di più

Basterebbero i numeri a decretare Novak Djokovic come il più grande tennista d’ogni tempo, e sarebbe stato già fatto se strani influssi del destino negassero ostinatamente di farne un immortale. Uno di quei soggetti capaci di entrare nel cuore della gente per non uscirne più. Uomini sopravvissuti al mito dell’atleta per rimanere fedeli a un cliché, o divenire paladini di un’idea. Persone che non esitano a dire la loro assumendosi la paternità di ciò che fanno e, se occorre, a pagare di persona.

Muhammad Ali pagò caro il rifiuto di andare in Vietnam, e salato fu il conto presentato a Fausto Coppi, per l’amore clandestino con una Dama Bianca. Caro fu anche l’onere accollato a Maradona, calciatore baciato da Dio e additato come soggetto antisistema per le sue alzate di testa.

L’immortalità, tuttavia, non strizza l’occhio solo alla disobbedienza. Essa, bensì lascia ampio spazio anche al politically correct di giganti come Roger Federer e Rafael Nadal, tennisti forieri di positività e di fiduciala stessa che la gente cerca disperatamente di rintracciare nel reiterato quotidiano. Tra riffa e raffa, dunque, disobbedienti o meno che siano, ognuno di loro sprizza seduzione in quantità industriale e ciascuno rientra nel ristretto novero degli imperituri.

Lo stesso riconoscimento che spetterebbe a un Novak Djokovic senza macchia, se ogni volta il grande campione non fosse chiamato a superare test affettivi col fine ultimo di fidelizzare il grande pubblico. Una atto di verifica che non potendo ignorare il valore cristallino dello sportivo, finisce per scivolare sulle scelte dall’uomo, siano esse attinenti al vaccino o riferite al Kossovo libero.

Anche oggi, che la scena lo propone senza i rivali di sempre, il serbo è chiamato ogni volta a rompere il ghiaccio con le grandi platee, neanche fosse uno sbarbatello alle prime armi. Una sorte condivisa con altri tenebrosi della racchetta, mancini poco inclini a espressioni giulive e anch’essi osannati o invisi secondo gli umori seduti sugli spalti. Jimmy Connors arrivò alla pacificazione una sera del ’91 allorché, alle soglie degli ‘anta’ regalò agli americani il sogno di eterna giovinezza battendo in quarti un Aaron Krickstein appena ventenne. Con McEnroe invece, fu pace vera solo quando il riccioluto talento newyorkese iniziò a comprendere che anche gli altri hanno un’anima, arbitri inclusi.

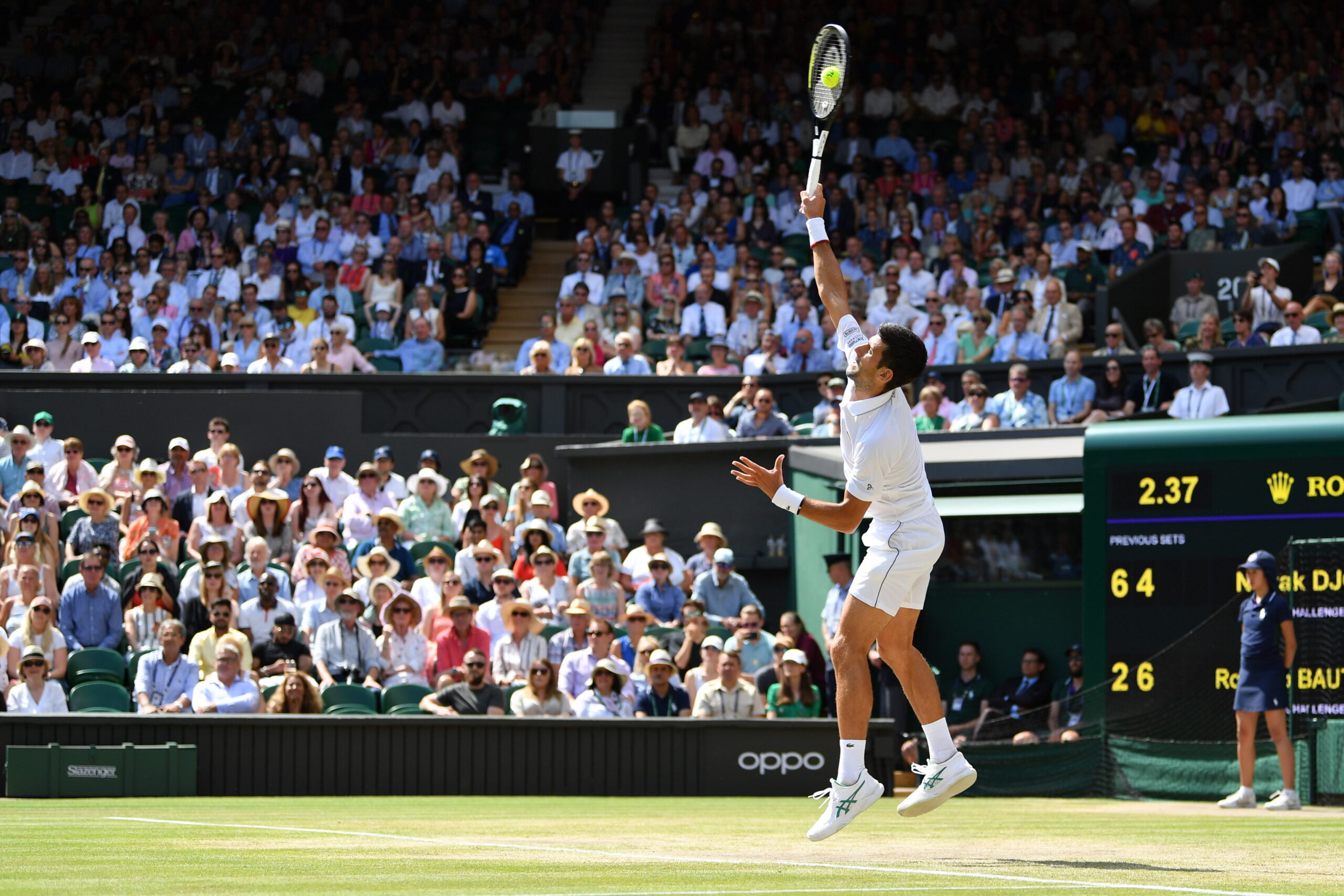

Ma la gente, si sa, ama nutrirsi di emozioni e la narrazione sportiva si offre a storie magnifiche che sforano nell’epica e approdano su eroi da incensare. Così, sarà anche iniziata l’era Alcaraz, come dicono le cronache, ma un campione capace di vincere 23 slam su 35 finali giocate merita un posto nell’eternità, se non altro per aver fatto della continuità una linea guida imprescindibile. Quanto al sogno del grande poker sfumato in Church Road, come si dice, è stato bello solo pensarlo e già questo sarebbe motivo valido per riversare il giusto merito su un atleta che rischia di non avere eguali neanche in futuro. Forse non sarebbe ancora sufficiente, giacché il sentiment generale sembra amare più le debolezze che non la competizione. Così, parlando di emozioni, le lacrime del serbo a fine partita rivelano dell’uomo quella fragilità che il grande pubblico forse aspettava. Quanto basta per fare di Novak Djokovic un beniamino senza più riserve, degno di appartenere finalmente al ristretto regno di quegli immortali che hanno segnato un’epoca.